| [最新の活動報告] [2016-2015] [2014-2013] [2012-2011] [2010-2009] |

| |

|

| 測定器開発室(2016年12月) |

測定器開発室では、スタート当初から Micro Pattern Gas Detector(MPGD)の応用ばかりでなく、その構造、製造方法、機能物質などの先進的な開発を行っている。そんな中で、Gas Electron multiplier(GEM)の安定的な動作のために、ポリチオフェン系導電性ポリマーPEDOT/PSSをベースにした材料を高抵抗性電極として用いる、世界でも類のない開発研究が行われてきた。こうした非金属の電極が実現できれば、メタルフリーのGEMとして従来の銅箔に比べて圧倒的な物質量の低減につながることにもなり様々な用途が開く可能性がある。

ポリチオフェン系導電性ポリマーPEDOT/PSSはそのままではGEMのベースとなるポリイミドフィルム上に安定的なコーティングを行うことには困難があったが、メラミン樹脂をバインダーとし、ポリイミドフィルム表面に改質を施すことで、実用になる安定な導電コーティング膜の形成方法についてはすでに開発に成功している。

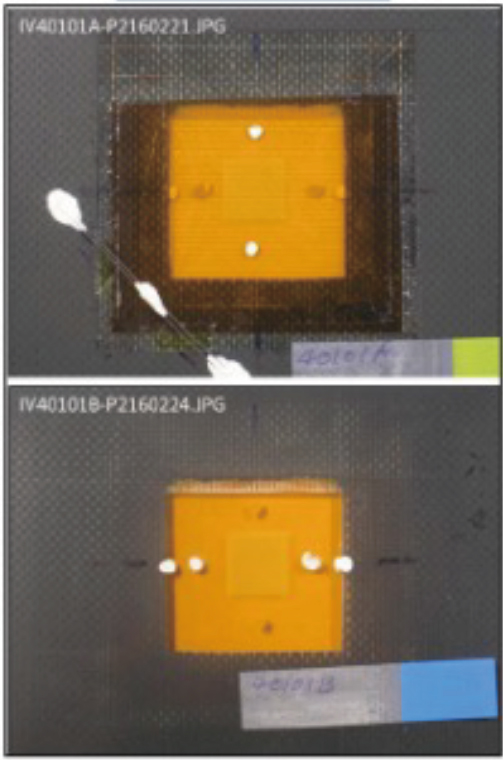

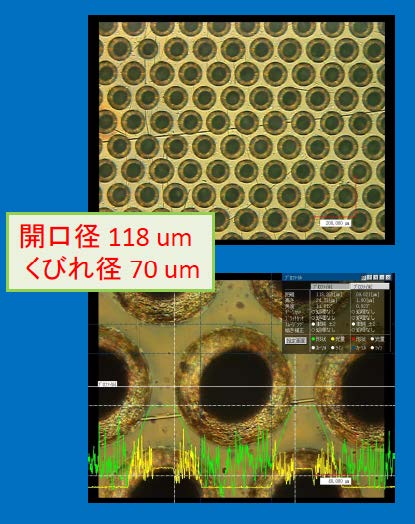

PEDOTの導電コーティング膜は熱影響の少ない短波長KrFエキシマレーザー(248nm)による穿孔加工をおこなう。この方法ではレーザーが分子の結合を切断することで行われるため、熱的な損傷はないが分解された残渣物がやはり孔周辺にこびりつくため、デスミア処理はやはり必要である。これについても溶剤系のものではなくプラズマ処理の方法を採用して、コーティング膜の保全に考慮した。この処理により、レーザー加工直後106Ωほどであった表裏の抵抗値

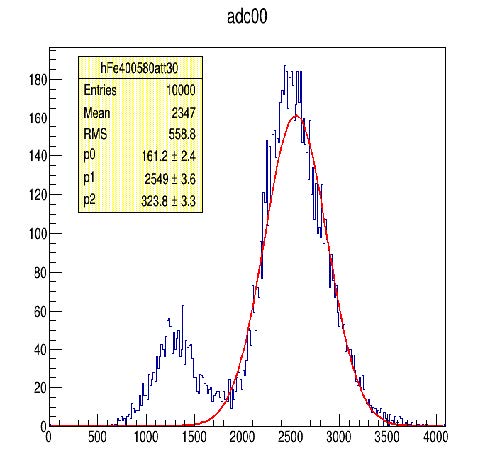

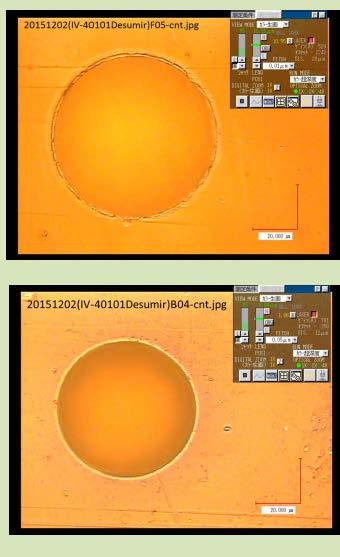

は1x10!!Ω以上がの十分な絶縁抵抗となった。図1には、こうして作られたGEMフォイルの孔の顕微鏡写真を示している。こうして試作された世界初のメタルフリー・有機導電素材GEM二層(図2)を組上げてAr/CO2(70/30)にガスをフローさせて、55Feからの5.9keVのX線を観測した。二層目GEMへは600Vまでの印加電圧が可能で、従来標準的な限界であった400Vを大きく超えても安定的に動作することが確認できた。そうして取られたX線スペクトルを図3に示す。良好なエスケープピークもクリアに分離しており、良好なエネルギー分解能のガス検出器として働くことが初めて実証された。

これらの結果は、先週神戸で開かれた第13回MPGD研究会においても発表された。

|

|

図 2 試作されたメタルフリ

ー・有機導電GEM フィルム。

中

央の1cm 角がレーザー加工され

たエリア。70μ径の微細孔が140

μピッチで穿孔されている。 |

図 3 世界初の有機材料コーティングGEM

で取得された55Fe からの5.9 keV のX 線のスペク

トル。良好な分解能でエスケープピークも観察

できる。 |

|

図 1 エキシマレーザ加工直

後のGEM 孔(上)と真空プラ

ズマ表面処理によるデスミア

され最終仕上げされた孔。 |

|

測定器開発室(2016年11月) |

大型の 3 次元イメージング検出器として液体希ガス TPC の開発を進めている。

3次元イメージングにより粒子の反応を詳細に捉えることができ、粒子識別やエネルギー測定において高い性能を持つ。

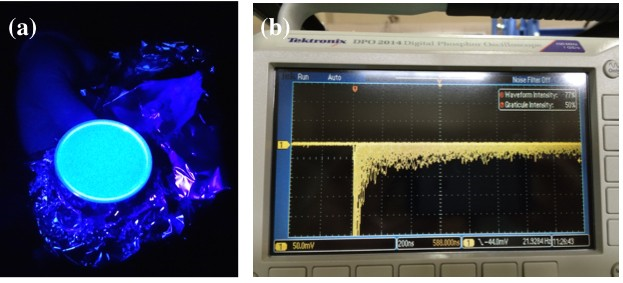

液体キセノンを用いたTPCでは、高性能ガンマ検出器、暗黒物質検出器または医療用イメージング装置としての大型化を目指している。検出器の性能を維持するためにはキセノンの純度を高く保つ必要がある。そこでキセノン純化の効率化のために予冷装置(図1)の試験を進めて、ガス循環速度が4.5リットル毎分の安定運転に成功した。また、フロントエレクトロニクス(プリアンプ+シェーピングアンプ)の16ch ASICチップ(TPCFE09)の液体キセノン温度-100℃での安定運転にも成功した。

液体アルゴンを用いたTPCでは、将来の長基線ニュートリノ振動実験でのニュートリノCP非対称性測定やニュートリノ振動の全容解明にむけて、10kton以上への大型化を目指して、基礎技術の開発を進めている。10kton規模の検出器は、読み出し面で60m x 12mの広さ、ドリフト長で12mの長さとなる。そのため大型化には信号を信号-雑音比10以上で読

み出すことのできる安価なエレクトロニクス、信号をロスすることなくドリフトさせるための

0.5~1kV/cm、全体で~1メガボルトになる高電圧生成やアルゴン純度を高く維持するため

の循環・純化装置といった基盤技術が必要となる。KEKでは小型30L液体アルゴンTPC

を開発して大型化にむけた基盤技術の開発を国内外共同利用研究として進めている。最近

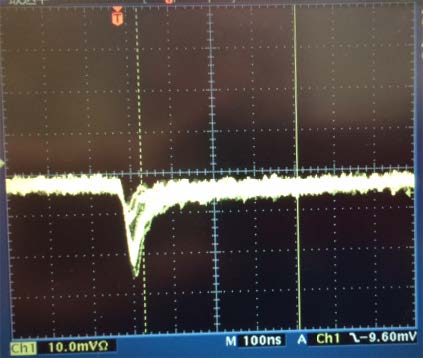

では、この小型装置の信号読み出しトリガーのために、液体アルゴンで電離電子信号と同時に発生す

る深紫外光領域のシンチレーション光を捉える光電面ガラス表面に波長変換材を真空蒸着した光電子増倍管を準備して検出器に取り付けた。図2にあるように、液体アルゴンからのシンチレーション

光に特徴的な崩壊時間が違う2成分の信号を捉えることができている。またこの信号をトリガーとして、宇宙線信号による飛跡を捉えることができている。今後はこの装置を用いて、

20~30kVの高電圧生成、高電圧導入器の開発、液体アルゴン温度で動作可能なコールドエレ

クトロニクスの開発などを進めていく。

|

図 1:液体キセノン TPC の予冷システム (Heat Exchange + Second Cooler)を含む循環装置 |

|

図2 液体アルゴンからの深紫外領域のシンチレーション光を検出するための光電子増倍管(a)と

このシンチレーション光を捉えたときのオシロスコープの様子(b)。 |

|

|

| 測定器開発室(2016年10月) |

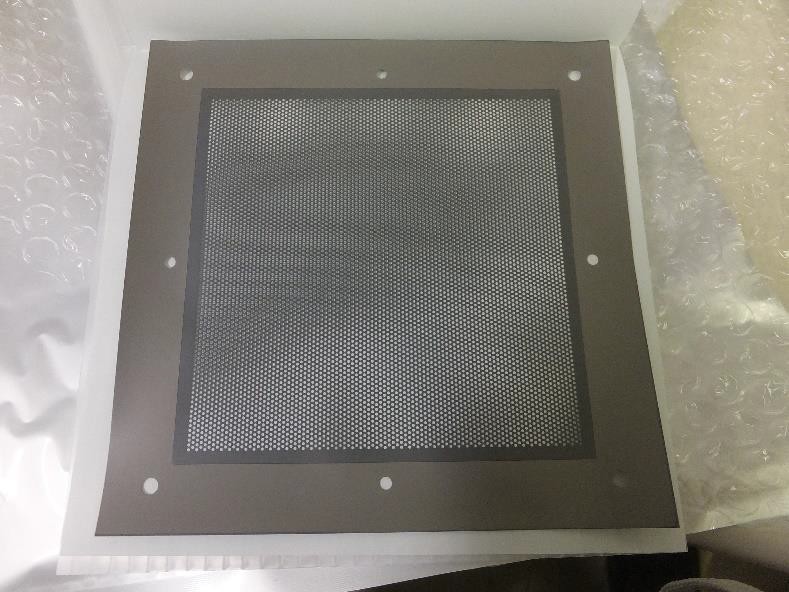

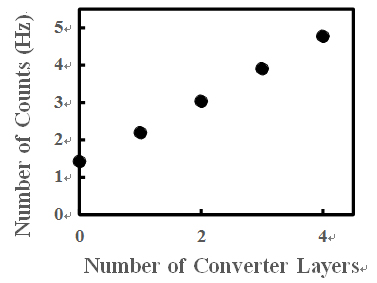

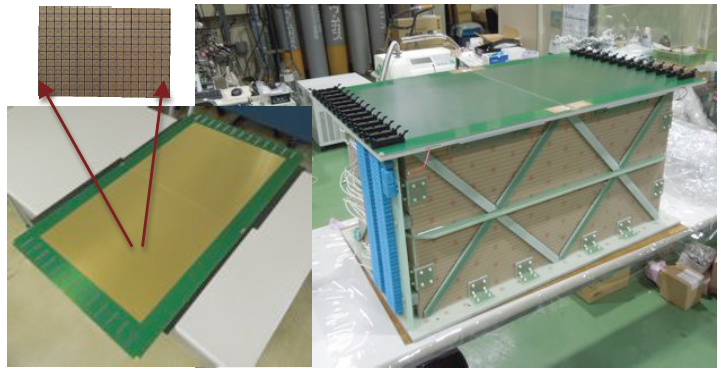

測定器開発室の Micro Pattern Gas Detector(MPGD)グループでは、ガス電子増幅器(GEM)

を用いた検出器の応用としてコンパクトな高性能 2 次元中性子画像検出器の開発を積極的 に行ってきた(図1)。その特徴の 1 つは、中性子を荷電粒子に変換する物質として高価な ヘリウム-3 ガスではなく、個体ボロン-10 を用いることである。残念ながらボロン内で発 生した荷電粒子の飛程はかなり短いのでボロンを薄く付加した層を多数枚積層することによって、検出効率の増大を図る必要がある。開発当初は、GEM にボロンを付加したものの開発を行っていたが、その歩留まりがあまり芳しくないことや放電による損傷などの問題があった。そこで、ボロンを付加した層にはガス増幅度は不要であることを利用して、多数の孔が開いた金属板の両面にボロンを付加した単純な多孔コンバーターなるものの開発を進めてきた(図2)。いつかのパラメーターの試行錯誤、調整の結果、積層枚数を増やすことによってそれに比例して検出効率を上げることに成功した(図3)。

試作したテストチェンバーを北海道大学工学研究院が所有パルス中性子源から発生する中性子ビームを用いてテストした結果、基本的にはうまく動作していることが確認できた。合わせて開発中であるユーザーフレンドリーなデータ収集用ソフトウェアの試験も行い、こちらも順調に稼働し、北大の大学院生になかなか好評であった。

測定器開発室の出口戦略の1つである開発した検出器を企業の力も借りて販売して、広く他分野の人にも使ってもらうということがある。高性能2次元中性子画像検出器はそのラインにそっていて、実際に、J-PARCのMLF棟の3つのビームラインで複数台の検出器が稼働していて、北大でも2台保有している。京都大学原子実験所でもMPGDグループの現地でのビームテストの結果が高く評価され、今年度の購入が決定している。さらに、イギリスのRAL研究所にも納入されている。今後も海外を含めて複数の問い合わせが来ている状況である。

|

図 1 開発中の高性能 2 次元中性子画像検出器。

|

|

|

| 図2 ボロン 10 が付加された多孔コンバータ ー。25μm 厚のステンレス薄板にエッチングによ り開けられた多数の孔あり、両面に 1.2μm 厚のボロンが付加されている。 |

図3 Cf-232 線源を用いて、多孔コンバーターの積 層枚数により計数率が増加していくことを調べた結果。積層枚数が無い状態でも有意に計測しているの は、ボロンを付加したカソードが性能基準としての 意味を含めて入れてあるからである。 |

|

|

| 測定器開発室(2016年8,9月) |

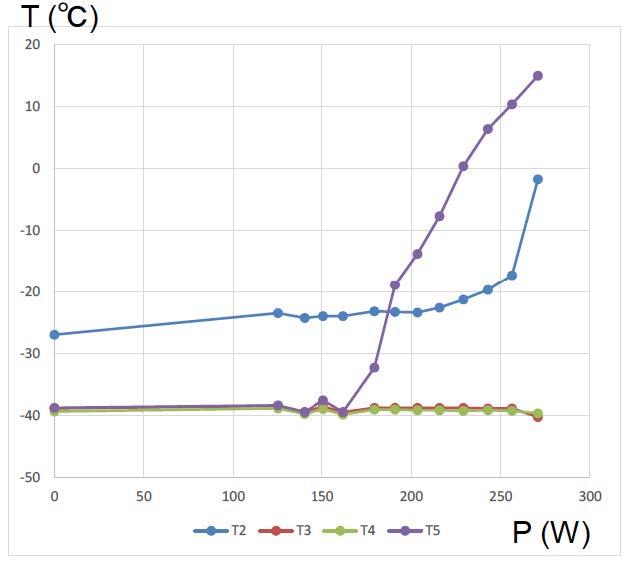

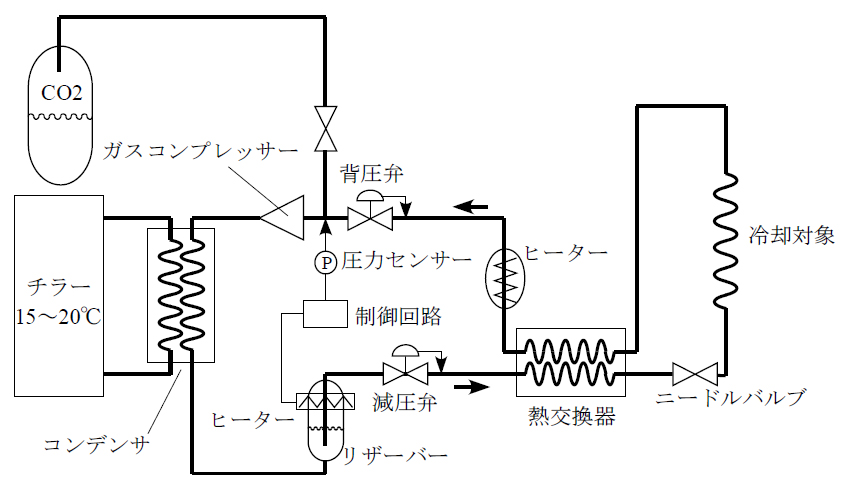

高密度、高集積システムは、今後の先端測定器においては必然の方向性であるが、それを実現す るためには、従来よりコンパクトで高性能・高信頼性の冷却システムが必須となる。そうしたシス テムとして世界的に検討開発が進められているのが、二相式 CO2 冷却である。測定器開発室でも、 Belle-II や ILC、次世代の放射光検出器システムなどでの応用を念頭に置いて、2010 年より開発研究 を行ってきた。

KEK で目指すシステムの特徴は、全系を高耐圧仕様とすることで、

1)冷凍機を使わず、圧縮機と水冷による液化システム

2)冷媒の室温分配

という特長を持つシステムとして設計された。これはヨーロッパにおいて LHC、ILC 向けで主流となっている開発システムの設計思想とは異なるものであるが、実用においては様々な点で大きな優位があるものと確信して、開発研究を進めている。

昨年までの試験器よる様々な予備テストを経て、設計された実用第 1 号機が今年度から運転許可を得て試験運転がされている。(右上図は冷媒の出口にダミーロードをつけて冷却能力を測定中の新システム)

二相式の特徴は、負荷に於ける設定温度を圧 力により完全に制御できることにあるが、右中図に示されるように、圧力(黄色の指示値)に より負荷点での温度(紫色の指示値)が-40℃か ら -20℃へときちんと追随しているのが見て取れる。

実際にダミーロードに電力を供給して冷却 能力を測定した結果が右図に示されている。システムへの戻りにある熱交換器出口まで液相が存在することを要求する(右下図で紫の温度を参照)と二相式システムとしての冷却能力は−40℃

で 170W となる。

今後はこのシステムに ILC の TPC エレクトロニクスなどを組み込んで様々な実用性能をテストする予定である。 |

|

|

| 測定器開発室(2016年7月) |

多様な分野での開発と実用化研究が進む SOIピクセルプロジェクトであるが、その新学術領域に参加する全国の開発チームの研究会が、6月28-29日の二日間北海道大学で開催された。50名が参加する研究会では、4年目にあたるこの新学術領域で結実しつつある多くの成果が示された。ここではその中からいくつかの話題を紹介する。

放射線耐性の向上

すでに報告をしてきたように昨年度よりSOIピクセルセンサーの放射線耐性については、幾つかの開発研究が実を結んだ。一つはSOI層を2重としたwafer(Double SOI:DSOI)を製造しその第2層を放射線効果の補償電圧印加部として活用することで、すでにデ バイスレベルでその有効性が確かめられていた。二つ目はMOSトランジスタの電極構造の不純物濃度に関する最適化で、これも大きな向上効果がすでに確かめられてきた。こうした知見をもとに試作されたピクセルセンサーに実際に放射線を照射し、筑波大においてその動作試験が精力的に行われている。図1は200kGyのガンマ線(Belle-IIの6年間の運転による線量に相当)を照射したセンサーの、赤外線レーザーに対するレスポンスを照射前と比較したものである。耐性を向上させた新しい試作チップでは、照射後も空乏層が完全に広がるところまで、レーザー光を検知できていることが示されている。

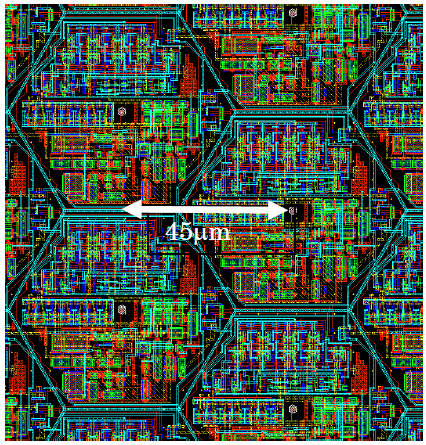

放射光実験用計数型ピクセルセンサーの設計

放射光実験用ピクセルセンサーとして有望なのは、CCDなどに代表される積分型ではなく、フォトン計数を高速で行うことで、大きなダイナミックレンジが期待できる、計数型と呼ばれるものである。

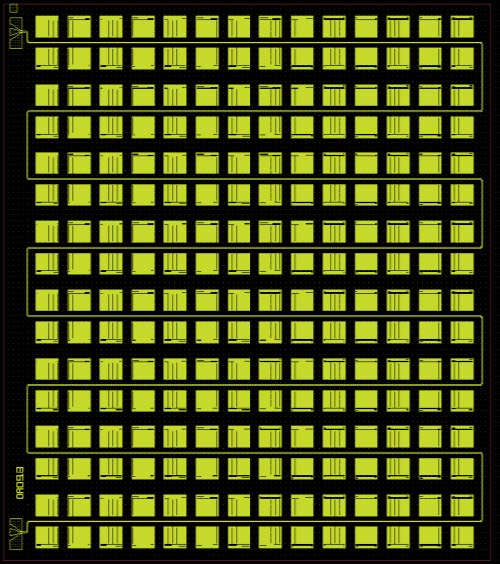

一方これまで実用となってきた計数型のシステムでは、そのエレクトロニクに求める高度の機能のためピクセルサイズを小さくすることができないでいた。例えば現在実験の現場でポピュラーなD社のハイブリッドシステムのピクセルサイズは172x172μm2と、CCDなどとは比較にならないほど大きい。そこでSOIの特性を活かすことで、同等の機能を持つもっと高精細なピクセルを実現することができる。しかも放射線耐性の向上やDSOIによる回路特性の向上により、本格的実用機が視野に入ってきた。そこで今回初めてのSOIピクセルによる計数型チップの設計が行われ、6月に試作プロセルに投入された。図2にCNPIX1と名付けられたそのデバイスの内部構造を示す。ピクセルは45μm2ピッチの六角形状で、これまでに例のない細かさとユニークな構成となっている。ピクセルサイズが小さくなってくると、複数ピクセルへの電荷の分配によるヒットの多重化などが問題となるが、このシステムではこれを解決するために隣接ピクセルとの比較処理などのきわめて高度な機能も内蔵されており、SOI技術の面目躍如といった内容になっている。

ILC向けピクセル検出器の開発

先に述べたように放射線耐性についてはすでにBelle-IIのような高輝度加速器での応用も可能な

レベルに到達しており、それより放射線レベルが低いと考えられるILCの実験では、SOIピクセルは崩壊点検出器の良い候補となりうる。そこで、昨年度よりSOFISTと名付けられたチップの設計研究が始まり、その試作第1号チップが投入され、先頃納入された。

素粒子実験で使われる測定システムは、先の放射光実験用と同様、計数型であるのが理想であるが、ILCについては複雑なバンチトレイン構造と要求される測定精度の高さなどのため、これまで

はCCDやDEPFETと言った時間情報のない積分型ピクセルを適用する提案が主流となっていた。しかしSOIピクセルでは、十分に微細なピクセル内に高い機能性を持たせることが可能となり、計数型として事象のタイミング情報をつかったバンチ同定と高い位置測定精度を両立することが可能となる。SOFISTチップの最終ゴールは、20μm程度のピクセルにアナログバッファとタイミング回路を併せ持つ高機能チップであるが、今回の試作チップではアナログバッファ部分の動作確認が目標としている。

6月に行われた東北大学でのビームテストにおいて、チップの基本動作が確認され、SOIピクセルによる計数型としてははじめて、MIP(MinimumIonizing Particle)の検出に成功した。図3は陽電子入射事象で、外部シリコン検出器と試作チップでの信号の位置相関をみたもので、低運動量による大きな多重散乱のボケはあるものの、きちんとした相関が確認され、MIP信号が確実にとらえられていることが実証された。

|

図1

図2

図3 |

|

| 測定器開発室(2016年6月) |

TIA中核5機関がその連携基盤を強化し、新規領域の開拓や大型研究資金獲得のための戦略の立案と体制の構築を目指した「TIA連携プログラム探索推進事業—かけはし」として、TIA中核機関の連携プロジェクトについて提案が機構より公募された。

測定器開発室では、従来より筑波大・東大・産総研・物材研のTIA中核機関とは良好な共同研究をいくつかのテーマにおいて進めており、今回の事業をきっかっけとして、二機関同士の研究の単なる寄せ集めでなく、Tsukuba地区のより有機的一体的な共同研究体制を構築して、測定器開発・応用研究の飛躍的進展を目指すべく、関連プロジェクトから各機関に呼びかけを行い以下のような2テーマで提案を企画した。

1. 三次元積層半導体量子イメージセンサの調査研究

2. 簡単・便利な超伝導計測 – 100倍精度の計測を非専門家の手で

1は、すでに新学術領域の創出で実績を積み重ねている、SOI ピクセルセンサー技術を基にして、 次世代のセンサーに期待される、異種材料による高感度化、微細画素大規模集積、高速画像取得、 ダイナミックレンジ拡大などを実現するキーテクノロジーである三次元積層技術を、各機関のノウ ハウを結集して開発研究するチーム作りを目指すものである。

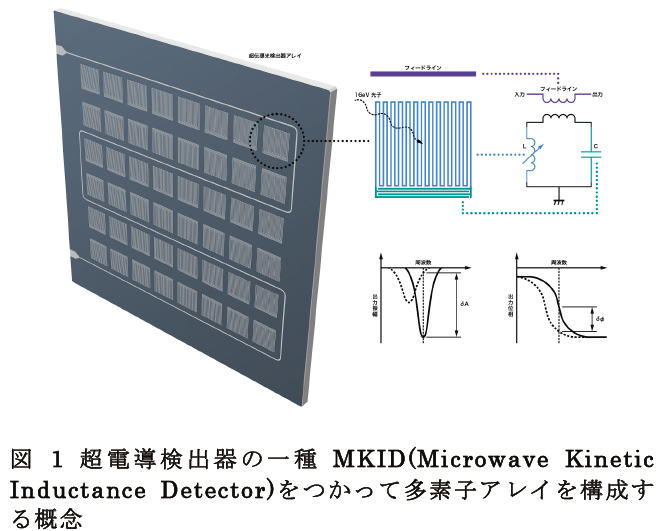

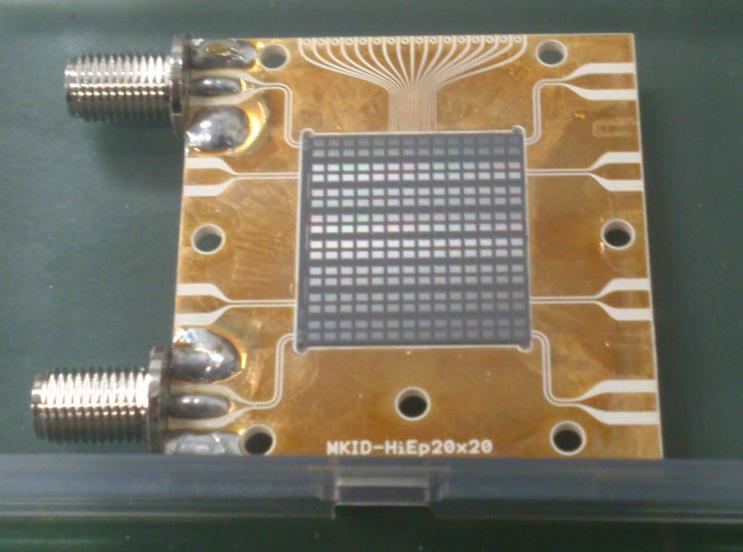

2は、その素晴らしい高感度、高精度により多くのアプリケーションが期待されながら、デバイ スの製造から運用での極低温技術に至る要素技術の敷居の高さから、広く普及出来ずにいる超電導 検出デバイスを、様々な分野の研究者の道具とするために TIA の関連機関がその英知を結集しよう とするものである。KEK に於いては宇宙背景放射(CMB)観測を目指す研究者が、開発室の SCD プロジェクトなどを通して、先端計測実験棟のクリーンルームや、産総研の CRAVITY 施設などを つかって開発試作研究を行っており、今回の連携プログラムの探索により、さらに機能的で組織的 な開発研究の体制ができるとこが期待される。

幸いにして、この度二つの プログラムは晴れて採択され、 機構を始め TIA 各機関からの 支援を受けて、高度の連携の構 築への弾みをつけることがで きる運びとなった。今後はこう した多機関にまたがる多次元 連携が、さらに大型の研究資金 を呼びこみ、開発研究を大きく 進められる環境を作っていく ことが強く望まれる。

|

図1 超電導検出器の一種MKID (Microwave Kinetic Inductance Detector)をつかって多素子アレイを構成する概念 図1 超電導検出器の一種MKID (Microwave Kinetic Inductance Detector)をつかって多素子アレイを構成する概念 |

|

| 測定器開発室(2016年5月) |

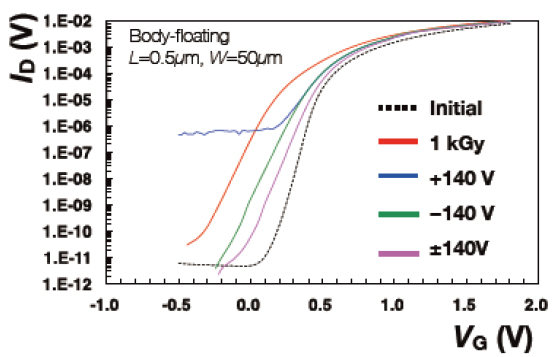

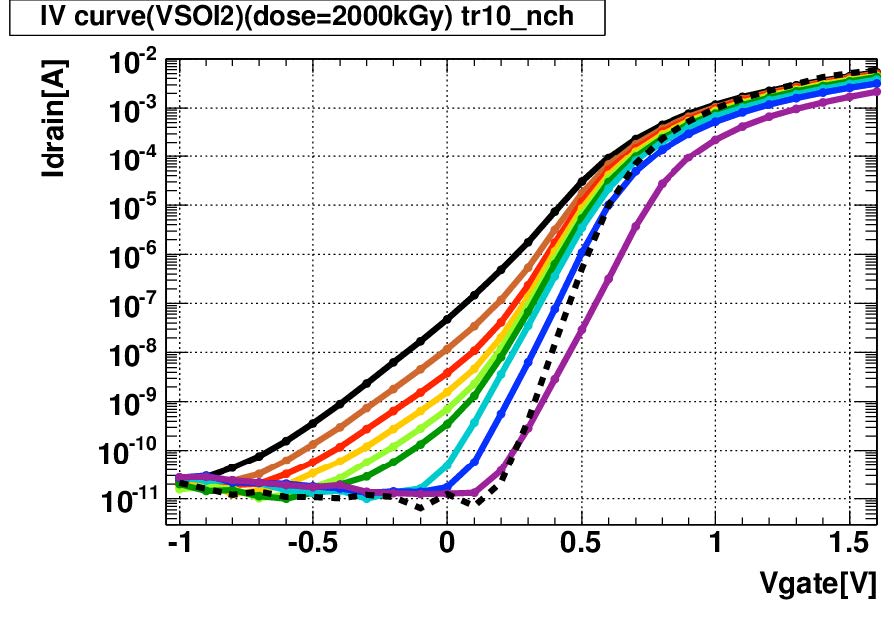

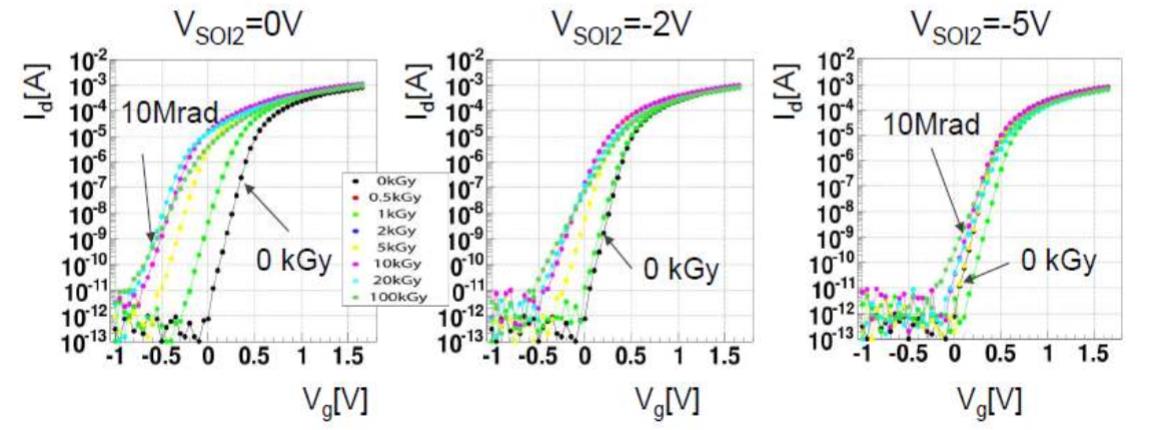

測定器開発室では、SOI 検出器の実用化をひとつの大きな目標として開発研究を進めているが、そのうえでの大きな課題が放射線耐性にあり、そのためのさまざまな方策が検討されてきた。これまでにも、放射線の影響自体を抑制するための半導体のプロセスやDoubleSOI 構造による放射線影響の補償機構の導入などにより、放射線耐性の大きな改善が実現されてきた。こうした方策とは別に、放射線による影響(Total Ionizing Dose Effect: TID)そのものをリセットするユニークなアプローチが検討されており、その有効性が、開発室のチームにより実証され始めた。

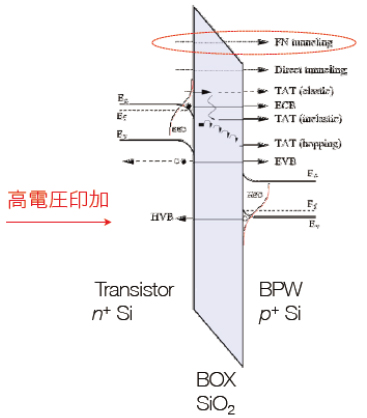

よく知られているように、TID は放射線により作られた電荷が、半導体に多数ある層間の界面に孤立蓄積することで起こると考えられており、こうした電荷を逃がしたり中和したりできれれば、半導体をTID のない照射前の状態に戻すことができると考えられる。そこで検討されたのが、高電場を印可することで活性化されるトンネル効果を利用した電荷の輸送である。右図で、BOX と示された絶縁層の右左右界面に蓄積された電荷を、高電圧を印可することで促進されるトンネル電流により中性化することを狙う。

実際に放射線照射によって閾値が変動してしまったFET についてその効果を確かめたのが下図の結果である。放射線照射前のトランジスター特性(ゲート電圧とドレイン電流の関係)を黒点線で、1kGy の放射線照射後の特性を赤実線で示している。ゲート電圧の閾値が照射により大きくマイナスへシフトしているのがみてとれる。この照射サンプルにまず正極性で140V の高電圧を3 秒間印加、その後の特性を測定したのが青実線で、閾値の回復が確認される。ただし大きなリーク電流が低いゲート電圧でも発生している。ここで引き続き負極性で140Vを3 秒間印加を行った結果が緑実線で、先ほどの大きなリーク電流が改善しているのがわかる。このあと同様の順で、20 回の高電圧印加を交互に行った後に測定された最終的な特性は、紫の実線となり照射前の特性にかなり近づいたことがわかる。こうしたTID を示す半導体の再生は、全く新しい画期的なアプローチであり、今後の研究によるさらなる進展が期待されている。

|

|

|

| 測定器開発室(2016年4月) |

測定器開発室では、大容量の高機能検出器として、液化希ガスTPCに注目をして、開発研究を続けてきた。希ガスとして現在想定されているのは、大型ニュートリノ検出器としての利用が考えられる液体アルゴン、そして高性能ガンマ検出器・暗黒物質検出器等として開発が進められている液体キセノンである。いずれの場合でも、比較的大きな光量が期待できるシンチレーション光と、電離電子を印可高電場によるドリフトで捉える電子信号の両方を利用することで、入射粒子の時間・空間、そしてエネルギーを高度な4次元情報として捕捉できる。

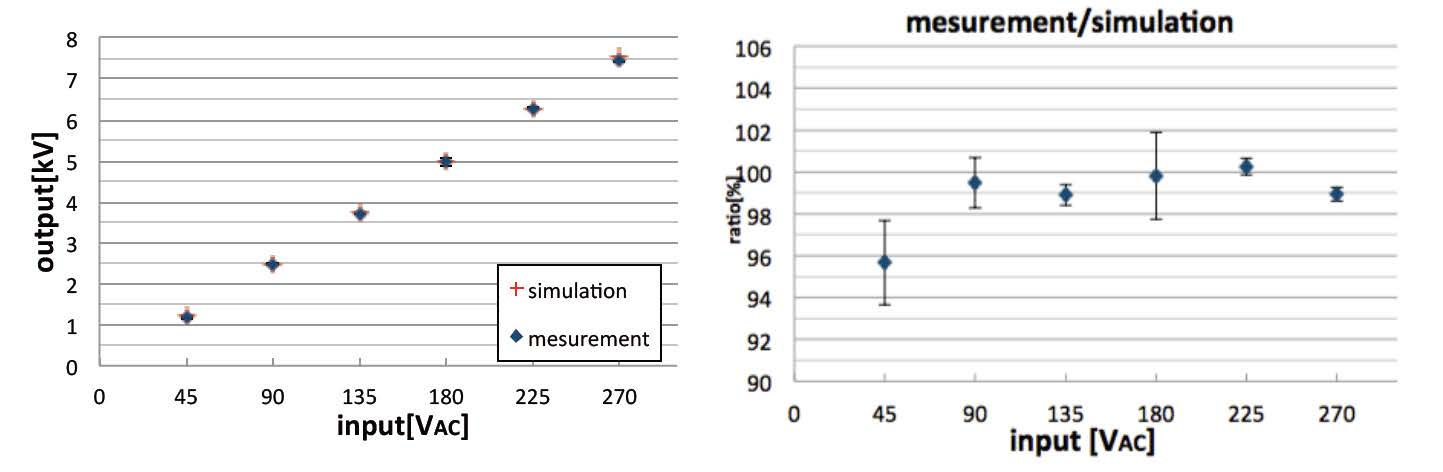

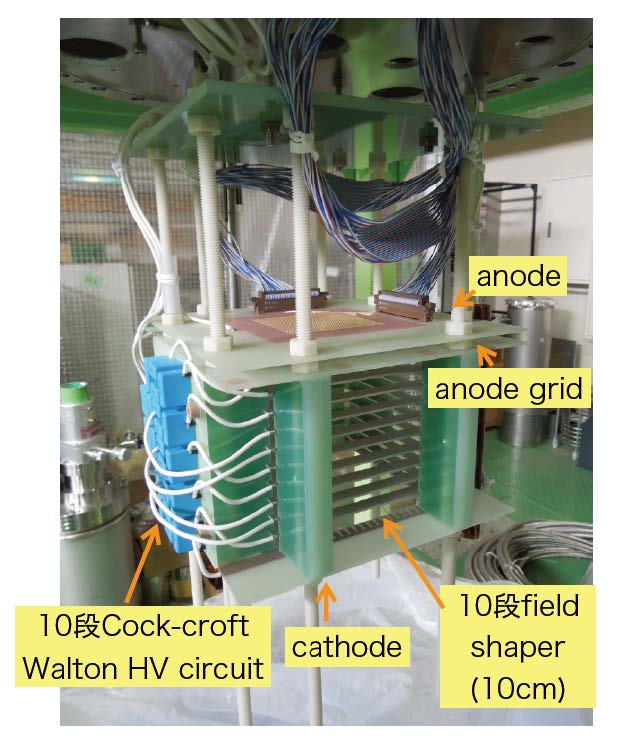

ニュートリノ検出器として想定されるシステムでは、そのサイズは10kton、電離信号のドリフト距離は12mに達する(DUNEfar detector)。こ

うした超長距離を、ロスする事なく電離電子を輸送する事は、こうしたTPC開発における大きなチャレンジとなる事は間違いない。またそのためのドリフト電場として1kV/cmを仮定すれば、両端で1.2MVもの超高電圧を印可することになり、その発生装置や伝導メカニズムも、大きな開発要素となる。これまでも開発グループでは、250Lまでのプロトタイプを構築して、技術蓄積を行ってきたが、昨年度より技術要素のそれぞれについてさらにきめ細かい研究を進めるため、これまでのノウハウを活かした新たな30L-TPCテスト機を構築した。(右図)今後このテスト機を利用して、長距離ドリフト、高電圧生成、また二相ガス増幅、液中増幅、ガス純化、シンチレーション光のための光センサーの開発等を進めていく。下図は内蔵された10段のコッククロフト・ウォルトン回路による高電圧生成の測定結果であり、低いAC入力電圧をのぞいて、ほぼ予想通りの出力が確認された。

図2内蔵コッククロフト回路で発生した高電圧

|

図1)新たに構築された30L小型TPCテスト装置の内部構造。左端に高電圧発生用コッククロフト・ウォルトン回路が見える。 |

|

| 測定器開発室(2016年3月) |

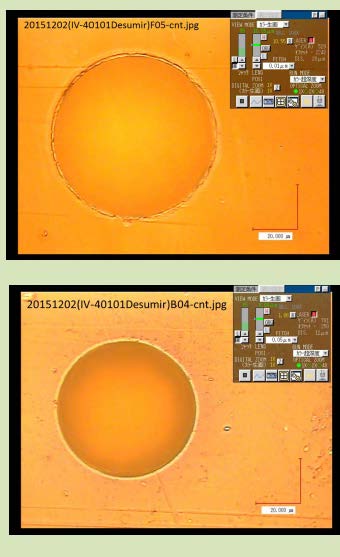

測定器開発室では、スタート当初から Micro Pattern Gas Detector (MPGD)の応用ばかりでなく、その構造、製造方法、機能物質などの先進的な開発を行っている。そんな開発の中で、Gas Electronmultiplier (GEM)の安定的な動作に画期的な改善をたらすと期待されるのが、適当な抵抗率を持った導電性物質である。通常の GEMフォイルの両面に電極として張られている銅箔をこうした抵抗素 材に置き換えることで、GEMの破壊につながると考えられる大電流スパークの発生を抑制し、安定 性の向上につながるとの考えである。またこうした素材として非金属の導電性有機物質などが利用できれば、銅箔に比べて圧倒的な物質量の低減につながることになり、荷電粒子の検出においては 大きな意義がある。

こうした導電性有機物質としてよく知ら れているものに、ポリチオフェン系導電性ポリマーPEDOT/PSS をベースにした材料があ

る。メラミン樹脂を付加した厚さ1µm以下の

コーティングを行うことで、105~108 Ω/sq程度の表面抵抗を得ることができる。これをGEM とするためには、この導電性コーティングを両面に施した 50µm厚のポリイミド フィルム に直径 70µm の孔を 140µm ピッチで無数に形成する必要がある。通常の GEM

フォイルでは、1)銅箔のリソグラフィーに よるエッチング加工、2)加工された銅箔を マスクとして利用するポリイミドフィルム のエッチング加工の二段階のエッチングに より行われるが、導電性のコーティングを施 したポリイミドにおいては、こうしたエッチ ングを、一度に行える可能性がある。しかし 現実にはポリイミドのエッチングとコーテ ィング膜のエッチングの速度が同じでない 事による複雑な問題が起こりうる。右図はこ うした製法で作られた GEM フォイルの一例 であるが、孔の断面形状にはまだまだ課題が 残る(すり鉢形状が強すぎるなど)

そこで、こうした化学的な wet etching の 手法ではなく、レーザーによる成孔について の試作も行っている。

PEDOT の導電コーティング膜は予備的な調査により、150℃を越えると抵抗率に回復不能の 変質が発生する事がわかっており、それを越えない加工方法を考える必要がある。従って熱影響の 少ない短波長 KrF エキシマレーザー(248nm)による穿孔加工を最終的に選択した。今回のシステ ムでは、穿孔パターンのマスク像を1/4縮小できる光学系を併用し、1x1 mm2 の面積を同時に加 工できる。穿孔はレーザーが分子の結合を切断することで行われるため、熱的な損傷はないが分解 された残渣物がやはり孔周辺にこびりつくため、デスミア処理はやはり必要である。これについて も溶剤系のものではなくプラズマ処理の方法を採用して、コーティング膜の保全に考慮した。図2 には、こうして作られた GEM フォイルの孔の顕微鏡写真を示している。穴径は狙い通りでレーザ

ー入射側(上)が 77.5mm, 出射側(下)が 65.1mm。整った円形が切れており、エッジの形状もまずま

ずと思われる。心配された裏表の絶縁についても1x1011Ω以上が確保され、高圧を印可する事に問

題はない。こうして試作された世界初めての有機伝導素材 GEM を早速くみ上げてアルゴンガスに

より、55Fe からの 5.9 keV の X 線を観測したのが図3である。このようにエネルギー分解能もそ こそこのガス検出器として働くことが初めて実証された。

今後はこうして実現した高抵抗 GEM が、期待通りのスパーク耐性を持ち安定的な動作をするか かついて定量的な評価を行っていく必要がある。

図3 有機材料コーティング GEMで観測されたX線の信号 図3 有機材料コーティング GEMで観測されたX線の信号 |

図 1 Wet etchingで作成された有機材料導電コーティングGEM

図2 エキシマレーザ加工で作成された有機材料導電コーティングGEM

|

|

| 測定器開発室(2016年2月) |

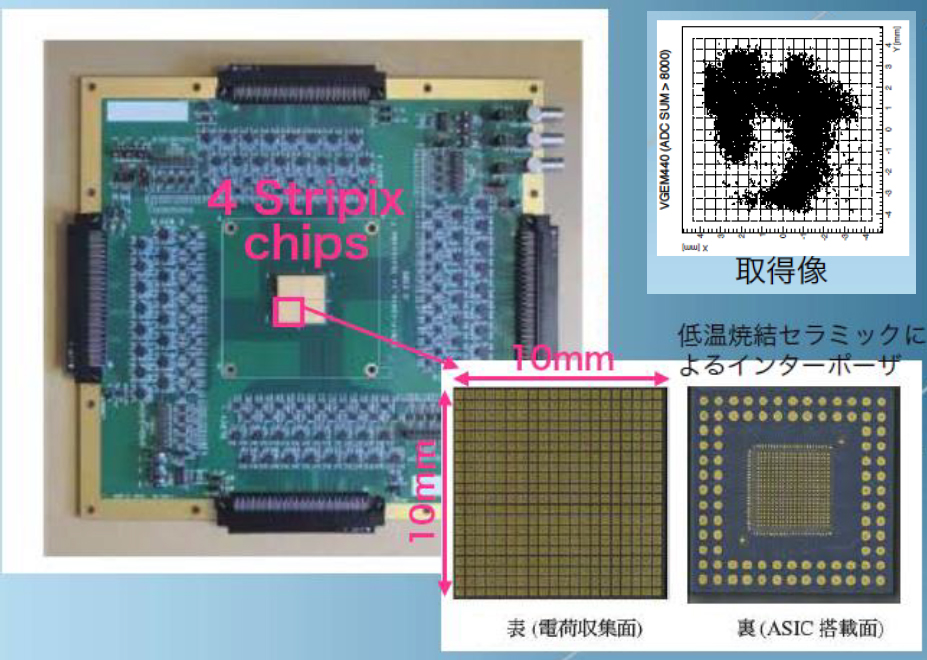

ピクセル検出器は高精度で高計数率を実現する方法としてきわめて有効であり、開発室においてもSOIグループなどで開発研究が精力的にすすめられている。さらにピクセル検出器の高機能化を進めるため、開発室ではQPIXグループにおいて、微細なピクセル内に高機能な回路ブロックを内蔵するための開発研究も進めている。 ピクセル検出器のメリットの一つは、センシング素子面積が小さいことによる小容量でそのため高いS/Nを実現することができる。一方で、読み出しのチャンネル数が素子サイズの2乗で増加するというディメリットをもつ。小容量のメリットを活 かしながら読み出しチャネル数を抑える方策として、QPIXグループでは、Stripixelという構成の2次元検出器を提案している。ここではGEMと組み合わせた2次元パッドにフロントエンド回路のみを内包したピクセルチップを直結して、その出力を 直交する2方向にwired ORする構成で、X-Yの2次元測定を行う。こうすることで、大面積の検出器においても、ピクセルの高いS/N比とX-Yストリップ測定並みの小規模の読み出しスケールを維持できる。

こうした発想で試作された検出器システムが図1である。55FeからのX線により良好な2次元画像取得できることを確認された.(図右上、サの字のマスク透過像)

|

図 1 構築された試作システムと撮られた X 線画像

|

|

| 測定器開発室(2016年1月) |

測定器開発室では、将来に向けた先端技術として超伝導検出器の基盤的技術の確立と応用へ向けた検出器開発を行っている。超伝導検出器は、精度・感度の点で半導体検出器を凌駕することができるものと期待され、その精力的な開発研究は世界各地で進められている。

開発室では、KEK、総研大、岡山大、筑波大、理研から研究チームが参加、また産総研が協力機関として加わり、現在以下の二つのタイプの素子について開発を進めている。

KID(Kinetic Inductance Detector)

100~1000素子からなる検出器素子アレイを使い、DC信号からパルス信号まで、周波数領域読み出しによる汎用多重読み出しシステムを開発中。

STJ(Superconducting Tunnel Junction) 赤外線までの波長の1光子を検出できる超高感度な素子。SOI回路からなる前置検出器と一体型になったSTJとその読み出しシステムを開発中。またHfを用いたSTJ素子では世界初の試作に筑波大チームが成功。

どちらかと云えば後発のKEKにおける開発の特長の一つは、多素子アレイとその信号処理システムにあり、最近になってさまざまな成果が出始めてきた。

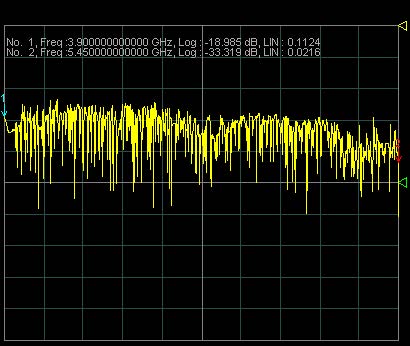

上図は岡山大のチームによって試作された多重化KIDのアレイで200を超える素子でアレイを組んだのはこれが初めての試みである。KID素子では共振周波数をわずかずつ変えた素子を結合することで、多重化したアレイを一系統の信号処理回路で読み出せることが最大の特長であり、ここに示されるアレイも、左図にみえるように、224の素子が一本の共通ラインでつながっている。

試作されたこのアレイに高周波を送り、その共振周波数をネットワークアナライザに計測した結果が下図である。設計通り素子一つ一つに対応する6MHz刻みの共振を確認することができる。実際には、224のうち215の共振が確認できた。つまり素子製造の歩留まりはこの試作において96%であったことが分かる。こうして作られた多重化アレイに、放射線や暗黒物質の入射による刺激が与えられるとCooper対密度によって決まっていたinductanceに変化が生じ、近傍の素子の共振周波数にシフトが発生するものと考えられる。その変化をタイムドメインのパルス信号としてとらえようとするのが、開発チームのもう一つの研究課題である。これまでFPGAを活用した16chの読み出しシステムについては、総研大のチームが成功している。

図 2 ネットワークアナライザで測定された224KID多重化素子の共振周波数。素子の数に対応する共振ピークが確認できる。 |

こうした研究開発を支えているのが、研究開発棟のクリーンルームである。昨今の電 気代の削減や装置の改修などで、クラス一万のプロセスルームの今年度の実稼働日数は 195 日でそのうち 86 日が筑波大、岡山大、総研大のユーザに利用された。またクラス十万のア センブリールームは、CMB、SOI の測定器開発室プロジェクトのみならず、中性子グルー プの作業にも利用されている。 |

|

図 1:先端計測棟で試作された 20mm角224 素子 KIDアレイ(上)とその素子配列(下)。224 の素子が一本の読み出しラインにつながれている。

|

|

| 測定器開発室(2015年12月) |

高密度に集積された高機能検出器システムの冷却は世界的に需要が高まりつつ

あり、その開発が各地で進められており、最も有望な候補の一つである2相CO2に

よる冷却システムが開発室においても進められている(CO2プロジェクト)。ここ

では、冷凍機によらない冷却システムの新たなモデルを確立し、将来のILCなどに

向けた実用システムにつなげる事を目標として、昨年度にはその概念実証システム

による検討が進められていた。

その成果をふまえて、今年度には以下の改良を導入して、本格システムの構築を

行った。

1) 液化ユニットと冷却ユニットの分離(〜 20 m)。両者は室温の配管により接続される。

2) ガスブースター駆動用圧縮空気供給の大容量化と配管系の低損失化。

3) ドームロード式背圧弁による圧力安定化装置の導入による温度制御安定化。

4) 高圧ガス下における連続運転での使用に不具合のあったO リングの置き換え。

5) 測定器内に設置可能な低物質量熱交換システムの実装。

システムの改造は11月までにほぼ完了、安全グループの確認終了後、年末よりシ

ステムテストとしての試験運転を開始、その性能確認等を行う。その後ILC グルー

プのTPC 端版の冷却システムと組み合わせることで、実負荷による試験運用を行

う予定である。

|

図 1 今年度構築された本格システム 図 1 今年度構築された本格システム |

|

| 測定器開発室(2015年11月) |

測定器開発室では、今年度からの新規プロジェクトとして、SOI技術を使った光センサーの開発をスタートした(SOIAPD)。高感度の半導体光センサーとしては、近年ガイガーモードで動作するAPDピクセルアレイによるセンサーの開発研究が大きな進展を見せているが、本プロジェクトでは、SOI技術のもたらす高機能フロントエンドエレクトロニクスを最大限に活かす、リニアモードAPDのピクセルアレイを目指す。これによりCCDでは実現できないような単一光子レベルの微弱光によるイメージングが、IITなどの電子管を併用することなく行うことが可能となる。センサーの概念を以下に示す。

高度な信号処理までを担うSOI回路層が上面に配置されるため、入射光は裏面より入射する構造をとる。これは最近の多くの民生用カメラの大型センサーに用いられている手法でもあるが、通常のCMOS技術では、裏面はフォトダイオードとして空乏化できる数ミクロンまで削り込む必要があり、それが大きな技術的課題であったといわれている。一方SOI技術では、この裏面は数100ミクロンの厚さまで原理的に空乏化可能であり、こうした問題がそもそも存在しない。また厚みを十分にとることで、赤外あるいはX線に対しても感度を持つ“フォトン”センサーとすることができ、ユニークな特性を持つセンサーを実現できる可能性がある。

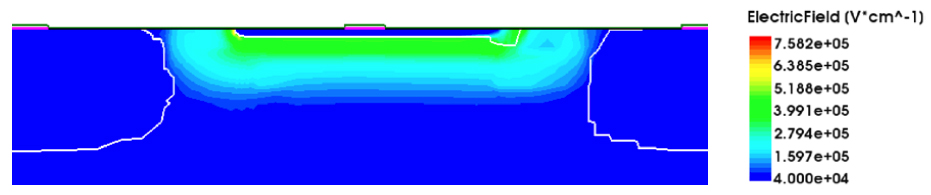

SOIデバイスにAvalanche増幅層を組み込むことは前例のないことで、そのためのデバイス構造の設計をゼロから始める必要である。デバイスの特性はインプラントされる不純物の3次元濃度分布により決まり、TCADと呼ばれるシミュレーションをつかったAPD要素のモデル作りが進行中である。下図はそうしたシミュレーション設計により、APDノードを実現可能なことを示す一例で、50Vのバイアスを印可することでAvalanche形成に必要な電場を持つ領域を生成することが示されている。こうしたシミュレーションをもとにした試作(TEG)チップの製作とその評価という地道な作業を経て、世界初めてのSOIAPDを実現すべく開発チームの健闘が続けられている。 |

|

|

|

| 測定器開発室(2015年10月) |

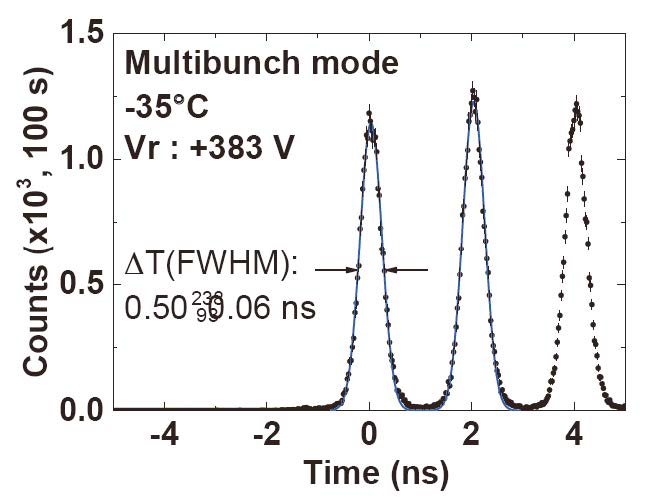

測定器開発室では、様々な高速現象を時間分解して捉えられる検出器システムの開発もテーマのひとつとして取り組んでおり、中性子の波長別イメージングのような比較的低速(〜マイクロ秒)の時間スケールから、サブナノ秒の過渡現象を観測するような高速システムまで、様々なテクノロジーを活用して挑戦している。昨年度までに成果を挙げてきたのが、放射光X線を検出する高速Si-APDピクセル検出器(FPIX)で、100μmの位置測定精度をもち、PFのバンチ間隔に迫る時間分解能を達成した。一方より高いエネルギーのX線に対しては、こうしたシリコンの検出器では十分な検出効率を期待できないため、CsI(Tl)などの重元素を含む結晶シンチレータを使うのが一般的であった。残念ながらこうしたシンチレータはその発光機構が比較的低速であるため、PFのバンチ間隔が分離できる程の高速応答の検出器システムを構成する事は不可能と考えられていた。

開発室で今年度から始動したFSCI プロジェクトでは、高エネルギーX 線に感度を持ち、高速応答が期待できる新しいシンチレータ物質と、その光を高速処理可能な光センサーシステムの開発を目指す。そうしたシステムのデモンストレーションとして取り組んだのが、比較的低濃度の鉛のナノ粒子を含有したプラスチックシンチレータ(EJ-256)と、Si-APD 光センサーを高速パルス回路と組み合わせたシステムである。PF からの67.41 keV - X 線を検出するテストでは、2 ナノ秒間隔のPF バンチを明解に分離出来ているのが確認できた。(右図)

今後は、こうした重元素化合物のナノ粒子を拡散と粒径を維持しながら高濃度に含有し、高い透明度を持つ物質の開発を共同研究者である東北大学のチームとさらに進めていき、実用となる高エネルギーX 線用高速・高検出効率の測定器システムの実現を目指していく。 |

|

|

| 測定器開発室(2015年8月、9月) |

測定器開発室では、KEK発の半導体測定器技術として、SOIピクセル検出器の開発を精力的に続けており、すでにKEK内外において様々な分野で実用に近い応用研究が進んでいる。こうした応用研究の基礎となるデバイス特性の理解と丹念な改良が、KEKに課せられた一つの使命ともいえる。現状においてSOIセンサーの一つの大きな課題は、放射線耐性に関する部分であり、応用分野によっては現状の耐性レベルは十分なものとは言えない。LHCやSuperKEKBの衝突点付近のような、極めて高い放射線レベルで利用可能となるためには、いくつかのハードルを越えていく必要があると考えられていた。ところがこの耐放射線特性の改善に取り組む研究において、昨年度来大きな進展があった。

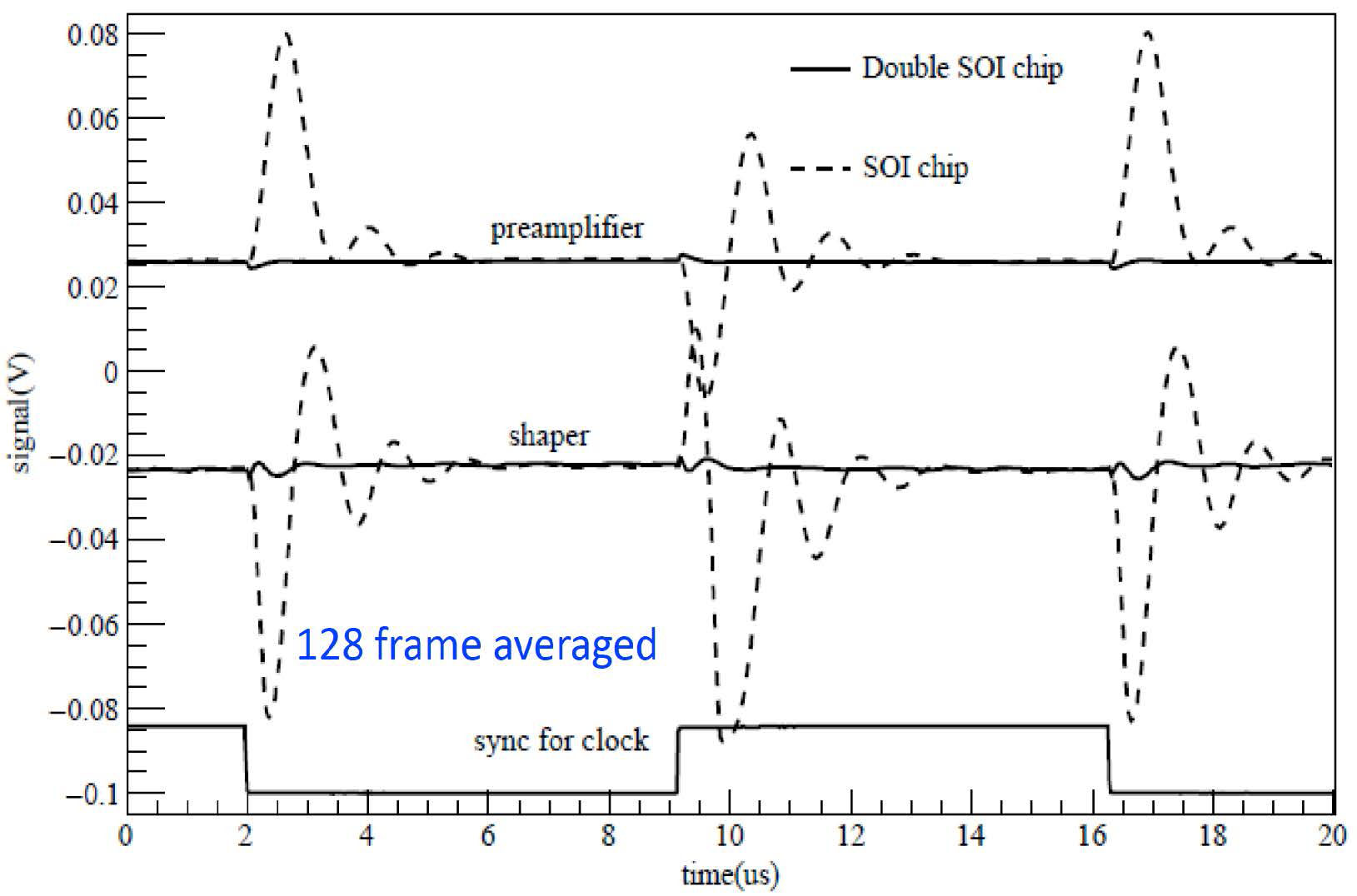

ひとつは、Double SOI層を持つウェファを使い照射効果の補償を、中間SOI層に適当なバイアスを行う事で、実現される事が示されたことである。(上図:点線は照射前、黒線は2MGy(HL−LHCで一年程度に相当)照射後のトランジスタ特性を示す。中間層の電位を変化させていく(茶→橙→黄緑→緑→水色→青→紫=20V)と照射効果はほぼ補償される。筑波大学にて測定)。

このDouble SOI 層は同時に回路上のクロストークを効果的に抑制する効果も持っている事が示され(中図、通常のSOI 回路で見られたクロストーク信号(点線)がdouble SOIの採用により抑制される(実線)ことが示されている。IHEP 共同研究者により測定)、今後の高機能回路をSOI ピクセルに実装していく上で大きな効能を発揮するものと期待される。

もう一つの大きな一歩は、Lapis Semiconductor から移籍されてSOI ピクセルの開発研究を続けている倉知郁生・測定器開発室特別教授により見いだされた(下図:あるデバイス構造において、ドーピング濃度を1013(青色)から1014(灰色)へ増加させる事で放射線効果が激減する)。SOI デバイスの特性変化の卓抜な考察により導かれたこの結論はまた、産業用に最適化された各種製造パラメータが検出器応用としては最適化の余地があることを示唆している。

この成果は、I. Kurachi, K. Kobayashi, M. Okihara, H. Kasai, T. Hatsui, K. Hara, T. Miyoshi, and Y.Arai, “Analysis of Effective Gate Length Modulation by X-ray Irradiation for Fully DepletedSOI p-MOSFETs,” IEEE Trans. On Electron Devices, vol. 62, No. 8, pp. 2371-2376, Aug.2015.にすでに投稿され、大きな注目を集めている。

こうした大きなブレイクスルーにつながる複数のアイディアが、さらに現在も実現に向けて同時進行中であり、近い将来SOI ピクセル検出器が大きな放射線耐性を獲得することにもはや大きな困難はないものと考えられる。 |

|

|

| 測定器開発室(2015年7月) |

測定器開発室では、比較的大きな面積をカバーするだラジオグラフィー技術として、MPGD を 使ったシステムの開発を行ってきた。これにより、これまで中性子や硬 X 線の 2 次元イメージング について新たな可能性の提案を行ってきた。このシステムでは、中性子に対してはボロン、硬 X 線 には金を変換薄膜として利用し、発生した荷電粒子によるガス電離作用で生まれた電子を、GEM フ ォイルで 2 次元イメージを保持したまま増幅検出することが基本原理となっている。増幅された電 子の検出には、エレクトロニクスの高速化を実現するため、ピクセルではなくあえて直交する 2 次 元ストリップが使われる。

より大強度のビームを使ったイメージングのためには、読み 出しの更なる高速化が必要であり、開発チームではエレクトロニクスとそのアルゴリズムに様々な工夫をこらしてきた。そん な改良の一つが、ネットワークバンド幅の限界を実質的に超え るための、フロントエンドボード(FEB)の設計改造である。 右写真はこうして新たに設計・製造された新型 FEB で、FPGA に4MB の高速メモリーを別建てに配置することで、大強度ビームで避けることのできない照射率の瞬間的な変動を吸収して 数え落とすことなくネットワークへ送り出すことで、より高い平均ビーム強度での実用を狙っている。また現場での使いやす さを意識して、今回初めて 12V 単一電源での回路設計を行った。 これにより、一般家電向けの AC 電源アダプターの利用が可能となる。実際こうした小型で安価な電源が、微小信号を扱うこ うした計測装置において十分活用できることが今回示された。

この新しい FEB を使って、実際に X 線照射の実験を行った 結果を左下図に示す。データ転送量は 3.8MHz と理論限界より も低いものとなったが、従来型を大きく上回ることが示された 右下には、この照射実験で使った試料である Convex(金属巻尺) の X 線透視画像である。 |

図1 新型 FEB。全体を制御す る FPGA(中央の銀色チップ) の 脇に 高速 外部メモリ ー (4MB)を増設した。 図1 新型 FEB。全体を制御す る FPGA(中央の銀色チップ) の 脇に 高速 外部メモリ ー (4MB)を増設した。

|

図 2 左:開発されたメモリー付ボードと旧型(256ch ボード)の転送レートの比較。横軸は X 発生装置のカソ ード電流。右;新型ボードと X 線発生装置を使った X 線画像例(Convex)。薄いゼンマイばかりでなく、先端 金具の留め金などもきちんと再現できている。 |

|

| 測定器開発室(2015年6月) |

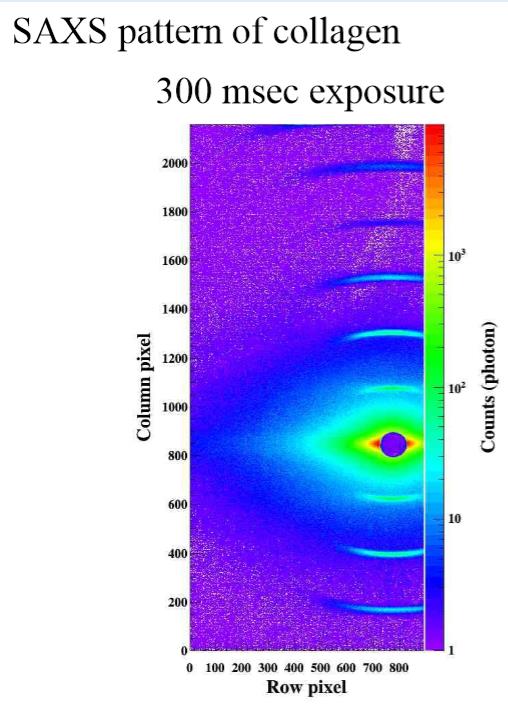

6 月 3-5 日、東北大学の片平キャンパ スさくらホールで、SOI ピクセル検出器に 関する国際ワークショップが、SOI プロジ ェクトの新井康夫教授を座長として、東北大学との共催で実施された。これまでも米 国 FNAL や LBNL、ポーランド UGH など で SOI プロジェクトの国際コラボレーショ ンミーティングは行われてきたが、今回は外部に開かれた初めての本格的なワークシ ョップである。80 名を超える参加者は、素粒子原子核物理、放射光科学はもとより、医療・ 産業利用を考える研究者、SOI 半導体技術の専門家など多彩で、海外からの参加も 10 人を 数えた。

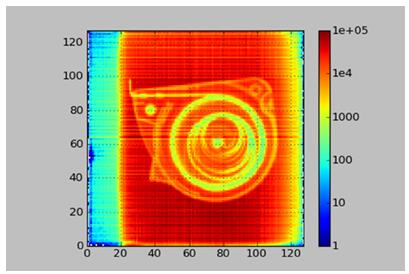

いくつかの実験分野ではすでに実用化と言っ てよいレベルの測定結果が示された。KEK 物構研 の橋本亮氏からは、理研で開発された SOI ピクセ ルシステム SOPHIAS を使った PF でのコラーゲン の SAXS 測定が紹介され、その完成度の高さが印象付けられた。(右図)

応用の範囲をさらに広げていくには、放射線に 対する耐性を一段と高めていく必要がある。それ についても、今回、新しい知見と多くの進展が報 告された。SOI デバイスの特長である省電力性を追求するために最適化されてきた構造を再設計す ることで、放射線線耐性を飛躍的に高める測定結 果が示され、今後の性能向上が大いに期待される。 また新しい 2 層構造の SOI ウェファ(Double SOI :DSOI)を使うことで、放射線損傷を補償する方法についての検討も実証レベルで進展した。たとえ ば下図では第 2SOI 層に適当な電位を与えるこ とで、放射線損傷によってもたらされた FET の閾値電圧のシフトが回復され ることを示しており、ILC などで想定される放射線 レベルの影響であれば、完全に補償することが可能であることが実証された。

|

|

|

| 測定器開発室(2015年5月) |

5月12日午前(4号館セミナーホール)にて、研究支援戦略推進部の企画による「2015

IRDA, KEK測定器開発室 イノベーション対話の会」が開催され、測定器開発室からIRDA(茨城研究開発型企業交流協会)の会員企業へ開発プロジェクトやその技術内容の紹介を行った。推進部の尽力もあり企業側参加者は40名にのぼり、講演を行う開発室担当者もたいへん充実した催しとなった。最初の集まりとなった今回は、

SOI 技術を用いた2 次元放射線検出器

(SOI プロジェクトリーダー・新井康夫・素核研教授)

GEM 検出器

(MPGD プロジェクトリーダー・宇野彰二・素核研教授)

FSCI:高速シンチレータの開発

(FCSI プロジェクトリーダー・岸本俊二・物構研教授)

の3テーマについてまずレクチャーが行われた。新井教授からは、SOI ピクセルを使った初めてのパーケージシステム(携帯型端末SPRiT, 右写真)なども紹介され、参加者の興味を惹いていた。その後実際に先端計測実験棟や放射光実験施設の開発現場に参加者を案内して、そこで開発されている技術、開発研究に使われている技術・機器、開発で求められている技術などについて情報の交換を行った。(下写真)

第2回の「対話の会」は液体TPC 関連のプロジェクトを中心に5テーマについて5月25日に開催の予定である。 |

SOI ピクセルを内蔵したSPRiT 携帯端末 SOI ピクセルを内蔵したSPRiT 携帯端末

MPGD実験室で説明を行う宇野彰二教授 MPGD実験室で説明を行う宇野彰二教授 |

|

| 測定器開発室(2015年4月) |

| 測定器開発室では、国際レビューの答申に基づいて、一定の成果が上がったプロジェ

クトを整理して、新規の萌芽的なプロジェクトを新たに立ち上げることとなった。そうした中で2014 年度にスタートしたのが、FCSI プロジェクトである。FCSI は” Development ofa fast nanosecond scintillator with high photon detection efficiency”の略称であり、ガンマ線検出

にむけた高速シンチレータ検出器の開発を目指すものである。

よく知られているように、高効率のガンマ線検出器は一般に原子番号の大きな(重い)元素を含む無機単結晶によるシンチレータが使われる。現在も標準的に使われているガンマ線スペクトロメータの多くが、NaI, CsI やBGO などの単結晶シンチレータを利用している。こうしたシンチレータは、単結晶であることからくるサイズとコストの問題が常に付きまとうが、それ以外にもその時間特性が~1μsec と現代的にはいささか遅すぎるところが問題となっている。そこで高速化を目指した無機シンチレターの開発も、各地で精力的に進められているが、サイズとコストの問題、発光量の問題などまだ課題も多い。

一方で、同じシンチレータでも、有機分子の発光を利用したもの(例えばプラスティックシンチレータ)では、比較にならないほどの低コストで、十分な発光量と~1 nsec の時間特性が得られるが、その成分に軽い元素ばかりを含むため、高いガンマ線検出効率を期待する

ことは一般には難しい。

そこでFCSI プロジェクトでは、この有機シンチレータのすぐれた性能に高いガンマ線検出効率を付与した、全く新しいシンチレータの開発をめざしている。具体的には有機シンチレータのすぐれた特性をそれほど損なうことなく、高い原子番号の元素を含むナノパーティクルを混ぜ合わせる手法(図1)を開発し、ピクセル化したシンチレータと光ピクセルセンサーを組み合わせた高速ガンマ線/硬X 線イメージングシステムなどの実現を目指す。

2014 年度には、準備段階として開発のポイントなどを整理し、2015 年度からの本格的な開発研究の開始を目指している。 |

Fig. 1 Schematic of scintillation from a plastic scintillator loaded with high-Z inorganic nanoparticles. |

|

| 測定器開発室(2015年3月) |

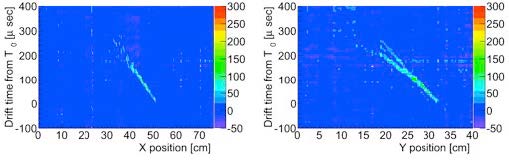

測定器開発室では、次世代の4次元検出器技術として、様々な形の液体TPCの開発を進めてきた。TPC(Time Projection Chamber)はかつて素粒子物理学実験の黎明期を支えてきた元祖3次元検出器である泡箱を、ガス検出器を使って電子的に実現した画期的な技術でその基本は既に1980年代に実用され、KEKにおいてもTRISTANのTOPAZ実験において使われた実績がある。その後もLEP、RHIC、LHCでのいくつかの実験へと引き継がれながら発展してきた。これらはいずれもガスを使った飛跡検出器で衝突型ビームの衝突点を囲む構成となっていた。こうしたTPCは時間情報も有していることからいわばそういう意味でも泡箱を越えた4次元検出器と言えるものであるが、泡箱とは違い自らが標的ともなり素粒子反応の全貌を隈無く捉えると言った検出器としては使えなかった。ところが昨今開発の進んでいる希ガス液体を媒体とするTPCであれば、泡箱同様あるいはそれ以上の標的となりうるし、あるいは検出効率の高いガンマ線の検出器ともなりうる。

こうしたことから、液体キセノン使ったガンマ線検出器や暗黒物質探索検出器、液体アルゴンを使ったニュートリノ検出器などの開発研究が世界各地で精力的に行われており、開発室においても、PET カメラに応用可能な3次元ガンマ線検出器として液体キセノンTPC、また次世代大型ニュートリノ検出器として有望な液体アルゴンTPC の開発研究を進めている。後者については250ℓまでのの比較的大型のプロトタイプによる実証研究も進んでいて、2010 年にはJ-PARC ハドロンホールでの最初のテスト実験の成功が報告されている。このとき使われた最初の試作機は、projection 側の検出器が一次元のストリップ読み出しであったため、実は2次元(プラス時間情報)のシステムであった。その後2013年春にかけて、真の3次元測定を実現するための改造が行われ再びビームテストに臨んだが、同年5月のハドロンホールの事故により、残念ながら無期延期となった。

この改造3次元システムには、急ごしらえだったこともあり十分な高電圧を印可できないなどの問題があったため、その後更なる改良を行い、2次元の信号読み出しパッドをX+Yの2重一次元の接続とする、38x40cm2のボードを開発した(図1左。写真

はボードを2枚つないでいる)。昨年11−12月新システムを250 litterのクライオスタットにおさめて冷却、液体アルゴンによる宇宙線テストを行った。(右図)

企図した通りの高電圧を印可できる事が確認され、宇宙線による軌跡の3次元検出にも成功した。(下図)

データの解析とシステムの性能評価が現在精力的にすすめられているが、信号引き回しによるS/Nの悪化が問題である事などが明らかになっており、更なる改善の検討されている。今後信号パッド直後の増幅処理回路など低温部でのエレクトロニクスの開発や、2相式によるガス増幅の採用などが大型システムへ向けての課題となる。 |

図1:3次元測定を実現するための改良システム。左は新たに開発した2次元読み出しパッド。これを電場整形ケージに組み込んだのが右写真。チームで開発されたCockcroft-Walton高電圧生成回路(水色)が左側面に取り付けられている。

X-Z view(左)とY-Z view(右)Z(縦)が電子のドリフト方向である。 |

|

| 測定器開発室(2015年2月) |

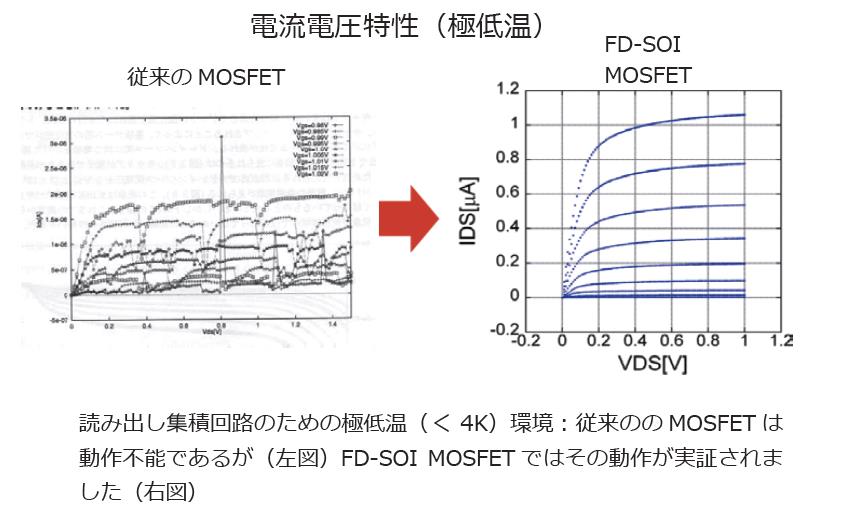

KEK測定器開発室におけるSOIプロジェクトと超伝導検出器(SCD)プロジェクトのコラボレーションについては、すでに2013年に報告を行っている。通常のバルクCMOSでは 得られないSOIデバイスの極低温動作特性(右上図)を活かして、遠赤外線検出用の超伝導トンネル接合素子(STJ)からの微弱信号の前置処理回路としてSOIエレクトロニクスを 直結するのがそのアイディアである。

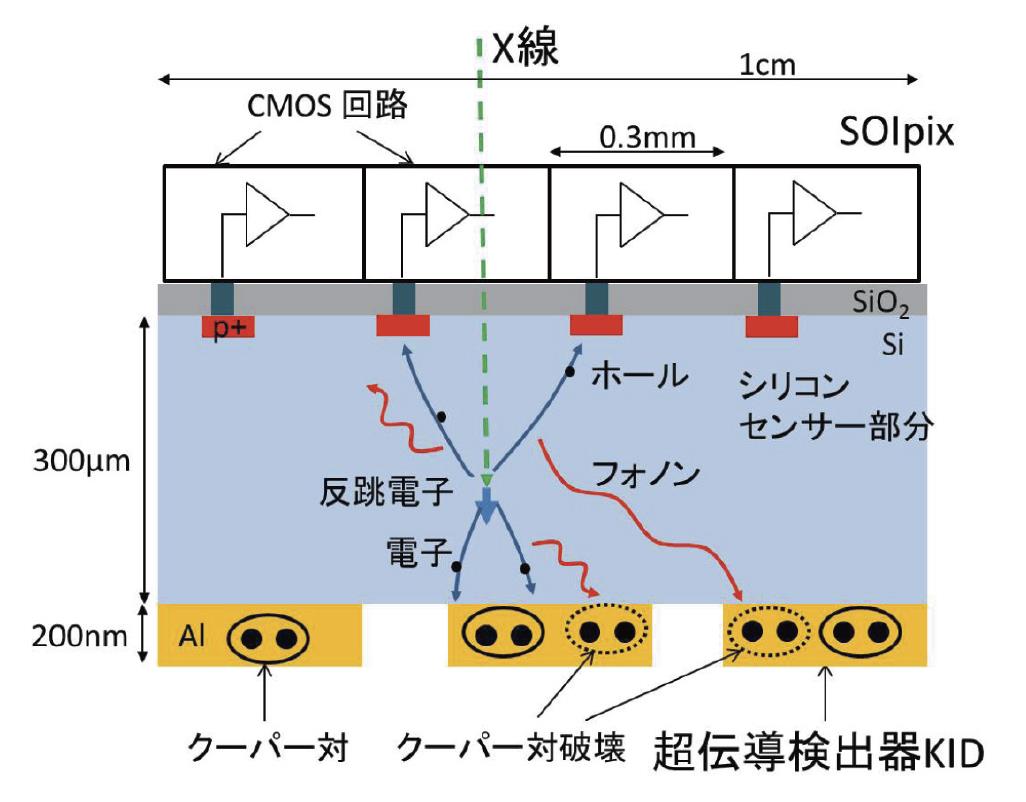

今年度、SOIプロジェクトが母体となる新学術領域の公募研究において、二つの技術の 融合の新たな形が提案され注目されている。SCDプロジェクトの中核を担う岡山大学の石野グループによりSOIKIDとなづけられたこの開発研究では、超電導検出器であるKID(Kinetic Inductance Detector)とSOIピクセル検出器を組み合わせて、その双方の特長を生かした高感度ハイブリッド量子検出器の実現を目指す。ここではSOIピクセルは独立の量子センサーとして機能しており、それがもたらす高精度位置情報が向かい合って接合されるKIDにもたらされることで、フォノンによる超高精度のエネルギー測定を可能とする、巧妙なアイディアである。システムの概要を次ページに示す。X線などの量子がシリ

コン基板中に電子・ホール対を生成し、それがSOIピクセルにより、高精度の位置・時間 情報として測定される。同時に発生するフォノンは反対側の超伝導膜のクーパー対を解離させてKIDにより検出され、従来の半導体による計測を凌駕する高分解能のエネルギー測定がなされる。

この画期的なハイブリッド検出器システムが実現するためには、SOIピクセル回路がもたらす発熱の極小化が鍵となり、そのための回路最適化などの検討が静岡大学電子工学研究所の川人グループにより進められている。システムは、放射光施設向けの大面積高分解能X線イメージングや、暗黒物質探索、ニュートリノ絶対質量測定などへの応用が考えられ、その実現が大きく期待されている。 |

電流電圧特性(超低温)

ハイブリッド検出器システムの概要 |

|

| 測定器開発室(2015年1月) |

暮れも押し迫った昨12月19日(金),20日(土)の二日間、恒例となったMicro-Pattern Gas Detector (MPGD)研究会が開催された。第11回を迎える今回は東北大学との共催 で仙台・青葉キャンパスに、50人を超えるMPGD研究者が集まり、この一年の開発成果などの情報を交換し、熱のこもった議論を展開した。

MPGDは,これからのガス検出器の主流となる最も重要な技術要素の一つとして、測定器開発室が取り組んできたものであり、素粒子・原子核実験とともに,X線や中性子ビー ムを用いた物質科学,医療分野等,基礎科学からライフサイエンス,そして産業利用に至 る広範な領域で、活発な開発研究が進められている。今回の発表においても、LHC実験から、原子核実験、暗黒物質探索、粒子線治療のための線量測定、福島原発周辺における環 境ガンマ線測定のためのガンマカメラ、さらには宇宙における被曝線量測定など多様な分 野での応用開発の紹介が行われた。また分野を限らず新しい概念の高性能検出器を開発すべく、様々なMPGDの基礎技術開発についても、その進行状況が紹介された。それらには、新しい素材(絶縁体としてガラスやテフロンを使ったものや、導体として炭素微粒子含有材やスパッタリングで形成した炭素薄膜、導電性有機薄膜など)による新型のMPGDや、 レーザーやエッチングによる高精度加工による新たな形状・製造法の開発などがある。

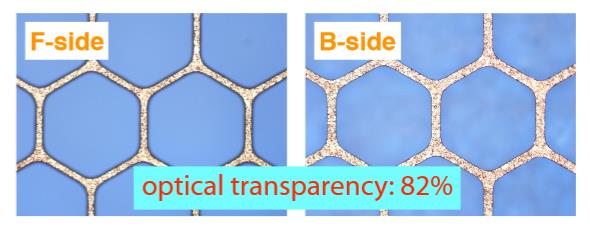

そうした発表の中で今回特に目を引いたのが、ILC のための Time Projection Chamber(TPC)開発を行っている LCTPC-Japan グループが企業と共同開発を進めている、TPC ための 陽イオンゲートに向けた高開口率の GEMフィルムである。当初通常の GEMフォイルで始まった開発研究であるが、その開口率は高々40%に過ぎなかった。それが今回発表されたレーザーとエッチングを組み合わせた新しい方法では、80%を超えるという驚異的な開口率を実現するものとなっている。下に開発された六角形 GEM 型フォイルの写真を転載する。この亀甲型 のメッシュがポリイミドの表裏に銅箔がついた大開口 GEM 構造となっているのが特長であり、リムの幅は30ミクロンほどの細線化が実現している

こうした微細加工技術の進展が、 今後もMPGD検出器の高性能化に大きく寄与していくものと期待されるところである。

|

(第 11 回 MPGD 研究会:佐賀大・池松克昌氏のスライドより) (第 11 回 MPGD 研究会:佐賀大・池松克昌氏のスライドより) |

| |